🧬 [운동생리학] 2024년 기출문제 풀이 – 운동 시 호르몬 반응

🔹 문제 요약

다음 보기 중, 운동 시 나타나는 호르몬 반응으로 옳은 것을 모두 고르시오.

📦 보기 항목 정리

- ㄱ. 코티솔 분비 증가

- ㄴ. 글루카곤 분비 증가

- ㄷ. 에피네프린 분비 감소

- ㄹ. 성장호르몬 분비 감소

✅ 정답: ① ㄱ, ㄴ

🧠 정답 해설

✅ ㄱ. 코티솔 분비 증가

- 코티솔(Cortisol)은 부신피질에서 분비되는 스트레스 호르몬

- 운동 스트레스에 적응하기 위한 반응으로,

▶ 에너지 대사 조절

▶ 지방과 단백질을 분해해 혈당 증가 유도 - 특히 고강도 운동일수록 분비가 증가함

✔️ 운동 시 코티솔 증가 → 맞는 설명

✅ ㄴ. 글루카곤 분비 증가

- 글루카곤은 췌장에서 분비되는 호르몬으로,

▶ 간에서 글리코겐 → 포도당 분해 촉진

▶ 혈당을 상승시킴 - 운동 중 혈당 유지를 위해 반드시 필요한 역할!

✔️ 운동 시 글루카곤 증가 → 맞는 설명

❌ ㄷ. 에피네프린 분비 감소 → 틀림

- 에피네프린(Adrenaline)은 교감신경 자극에 의해 증가

- 운동 중 심박수 ↑, 혈압 ↑, 혈당 ↑를 유도함

- 특히 고강도 운동 시 급격히 상승

❗ 운동 시 에피네프린 감소는 틀린 설명

❌ ㄹ. 성장호르몬 분비 감소 → 틀림

- 성장호르몬(GH)은 운동 중 증가함

▶ 지방분해 촉진

▶ 단백질 합성, 조직 회복에 기여 - 고강도 & 인터벌 운동에서 더 뚜렷하게 증가

❗ 운동 시 성장호르몬 감소는 틀림

📌 핵심 개념 요약: 운동 시 호르몬 반응 변화

| 호르몬 | 운동시 반응 | 주요 역할 |

| 코티솔 | ↑ 증가 | 에너지 생산, 단백질/지방 분해 |

| 글루카곤 | ↑ 증가 | 간에서 포도당 생성 → 혈당 유지 |

| 에피네프린 | ↑ 증가 | 교감신경 활성, 심박수 & 혈압 ↑ |

| 성장호르몬 | ↑ 증가 | 지방 분해, 회복 촉진, 근육 생성 |

✅ 한 줄 정리 (암기용)

운동하면 코·글·에·성 전부 다 증가한다!

(코티솔, 글루카곤, 에피네프린, 성장호르몬)

🎯 예상문제 예시 (확장학습)

Q. 다음 중 운동 시 혈당 유지에 가장 직접적으로 기여하는 호르몬은?

① 인슐린

② 글루카곤

③ 성장호르몬

④ 테스토스테론

👉 정답: ② 글루카곤

🌡️ [운동생리학] 2024년 기출문제 풀이 – 열 순응(Heat Acclimation) 반응

🔹 문제 요약

고온 환경에서 유산소 트레이닝을 지속했을 때,

**열 순응(heat acclimation)**으로 인해 나타나는 생리적 변화는 무엇인가?

📦 보기 항목 정리

- ㄱ. 동일 강도 운동 시 심부온도 감소

- ㄴ. 땀으로 나트륨(Na⁺) 배출 증가

- ㄷ. 안정 시 혈장량 감소

- ㄹ. 발한율 증가

✅ 정답: ② ㄱ, ㄹ

🧠 정답 해설

✅ ㄱ. 동일 강도 운동 시 심부온도 감소

- 열 순응이 진행되면, 같은 강도의 운동에서도 심부온도가 덜 상승함

- 땀을 더 일찍, 더 많이 흘리게 되어 체온 조절 능력 향상됨

✔️ 옳은 설명

❌ ㄴ. 땀으로 나트륨 배출 증가

- 초기에 땀과 함께 Na⁺가 많이 빠져나가지만,

- 열 순응이 일어나면 땀 속 나트륨 손실이 줄어듦!

→ 땀의 나트륨 재흡수 능력이 증가

✔️ 틀린 설명

❌ ㄷ. 혈장량 감소

- 열 순응 시에는 오히려 혈장량이 증가함!

→ 체온조절 + 심박수 안정 + 심혈관 부담 ↓

✔️ 틀린 설명

✅ ㄹ. 발한율 증가

- 열 순응이 되면 땀 분비가 더 빠르게, 더 많이 일어남

- 이는 심부온도를 빠르게 식혀 체온을 안정화시키기 위함

✔️ 옳은 설명

📌 핵심 개념 요약: 열 순응 시 나타나는 생리적 반응

| 항목 | 변화 방향 | 의미 |

| 심부온도 | ⬇ 감소 | 열 방출 효율 증가 |

| 발한 개시 시점 | ⏱ 더 빠르게 | 초기 체온 상승 억제 |

| 발한율 | ⬆ 증가 | 체온 조절 효율↑ |

| 땀의 Na⁺ 농도 | ⬇ 감소 | 전해질 보존 능력 향상 |

| 혈장량 | ⬆ 증가 | 순환량 확보 → 열 제거 효율↑ |

✅ 한 줄 정리 (암기팁)

열 순응은 "덜 뜨겁고, 더 빨리, 더 땀나게, 더 잘 식게 만든다!"

🎯 예상문제 예시

Q. 열 순응 후 가장 먼저 나타나는 생리 반응은 무엇인가?

① 혈장량 증가

② 발한 개시 시점 앞당김

③ 땀 Na⁺ 농도 증가

④ 심박수 상승

👉 정답: ② 발한 개시 시점 앞당김

💓 [운동생리학] 2024년 기출문제 풀이 – 평균동맥혈압 상승 인자

🔹 문제 요약

최대하 운동 시 평균동맥혈압 증가에 영향을 주지 않는 것은?

✅ 정답: ① 산화질소(nitric oxide) 증가

📌 평균동맥혈압(MAP)의 구성 공식

따라서 MAP을 증가시키는 요인은:

- ▶ 심박출량 증가

- ▶ 말초혈관저항 증가

- ▶ 교감신경 자극에 의한 혈관 수축

보기 해설

① ❌ 산화질소(Nitric Oxide) 증가

- NO는 혈관내피에서 분비되는 강력한 혈관 이완 물질

- **말초혈관저항(TPR)**을 감소시켜 혈압을 낮추는 역할을 함

→ MAP 증가와는 반대 방향 작용

✅ ⛔ 평균동맥혈압 증가에 기여하지 않음 → 정답

② ⭕

엔도텔린-1(Endothelin-1): 강력한 혈관수축 인자. 혈관 내피세포에서 분비됨.

- 말초혈관 저항 ↑

- 혈압 ↑

→ MAP 증가에 직접적 기여 (산화질소와 길항관계)

③ ⭕

후부하(afterload): 심장이 대동맥으로 피를 내보내기 위한 저항

- 후부하가 높아지면 혈압도 높아짐

- 특히 최대 운동 시 혈관 저항 증가에 영향

✔️ MAP ↑에 기여함

④ ⭕

노르에피네프린: 교감신경 활성 → 혈관 수축 + 심박수 증가

- TPR 증가

- 심박출량 증가

→ MAP 증가

✔️ 역시 MAP 상승에 기여함

📌 핵심 비교 요약표

| 항목 | 작용 방향 | 평균동맥혈압에 미치는 영향 |

| 산화질소(NO) | 혈관 이완 | ⬇ MAP 감소 유도 |

| 엔도텔린-1 | 혈관 수축 | ⬆ MAP 증가 유도 |

| 후부하 | 저항 증가 | ⬆ MAP 증가 유도 |

| 노르에피네프린 | 교감신경 → 혈관 수축 | ⬆ MAP 증가 유도 |

✅ 한 줄 정리 (암기팁)

MAP 올리는 애들: 엔도텔린, 후부하, 노르에피네프린

MAP 낮추는 애: 산화질소(Nitric Oxide)

🧠 연계 학습 포인트

- 산화질소는 운동 후 **혈압 회복(vasodilation)**에도 작용

- 고혈압 환자 운동 시, 산화질소 반응성 개선이 중요한 목표!

🧬 혈관 조절인자 비교 정리표

| 인자 | 분비기관 | 주작용 | 기타 특징 |

| 엔도텔린-1 (ET-1) | 혈관 내피세포 | 혈관 수축 | 강력한 혈압 상승 작용, ETA/ETB 수용체 작용 |

| 산화질소 (NO) | 혈관 내피세포 | 혈관 확장 | ET-1 억제 작용(길항), 혈압 조절 |

| 프로스타사이클린 (PGI₂) | 혈관 내피세포 | 혈관 확장 + 혈소판 응집 억제 | 항혈전 작용, 혈류 흐름 증가 |

| 트롬복산 A₂ (TXA₂) | 혈소판 | 혈관 수축 + 혈소판 응집 촉진 | 혈전 형성 관여, 손상 시 응고 유도 |

산화질소와 프로스타사이클린은 혈관을 확장시켜줌!!!

✅ 요약 포인트

- ET-1 & TXA₂: 혈관 수축 → 혈압 ↑, 응고 유도

- NO & PGI₂: 혈관 확장 → 혈압 ↓, 혈류 증가, 항응고 작용

✔ 시험에서는 이들 간의 길항작용(ET-1 vs NO),

✔ 또는 **혈소판 조절(프로스타사이클린 vs 트롬복산 A2)**로도 자주 출제돼!

🏃♀️ [운동생리학] 2024년 기출문제 풀이 – 유산소 트레이닝 후 생리적 적응

🔹 문제 요약

유산소 트레이닝을 충분히 한 후, 최대하 운동 시 생리적으로 어떤 변화가 일어나는가?

📦 보기 항목

- ㄱ. 최대하 운동 시 포스포프럭토키나아제(PFK) 활성 감소

- ㄴ. 최대하 운동 시 동일 시점에서의 근 글리코겐 이용률 감소

- ㄷ. 최대하 운동 후 초과산소섭취량(EPOC) 증가

- ㄹ. 최대 운동 시 젖산 억치 증가

✅ 정답: ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ

🧠 보기 해설

✅ ㄱ. PFK 활성 감소

- PFK는 해당과정의 속도 제한 효소

- 유산소 트레이닝을 하면 지방산 산화가 활발해지고, 해당과정 의존도는 낮아짐

→ PFK 활성도 감소함 (탄수화물 경로 의존 ↓)

✔️ 유산소 적응 반응으로 맞음

✅ ㄴ. 근 글리코겐 이용률 감소

- 유산소 트레이닝 후에는 지방 사용량 증가,

반대로 근 글리코겐 사용량 감소 - 이는 **글리코겐 절약 효과(glycogen sparing)**라고도 함

✔️ 전형적인 유산소 적응!

❌ ㄷ. EPOC 증가

- 초과산소섭취량(EPOC, excess post-exercise oxygen consumption)은

운동 후 회복 과정에서 소모되는 산소량 - 유산소 적응이 되면

▶ 회복 능력↑, 대사 효율↑

▶ EPOC는 오히려 감소함

❌ 틀린 설명

✅ ㄹ. 젖산 억치 증가

- 유산소 트레이닝 후에는 젖산 역치(Lactate Threshold) 상승

→ 더 높은 강도에서도 젖산 축적 없이 운동 지속 가능

✔️ 유산소 트레이닝의 대표 지표!

📌 핵심 요약: 유산소 트레이닝의 생리적 적응

| 항목 | 변화 방향 | 효과 |

| PFK 활성 | ⬇ 감소 | 해당작용 의존 ↓ |

| 글리코겐 사용 | ⬇ 감소 | 지방 사용 ↑ |

| 젖산 역치 | ⬆ 증가 | 운동 지속 능력 향상 |

| EPOC | ⬇ 감소 | 회복 속도 개선 |

✅ 한 줄 암기팁

유산소 적응은 “탄수화물 아끼고, 지방 쓰고, 젖산 버티고, 회복 빠르다!”

🎯 예상문제 예시

Q. 유산소 트레이닝 후 최대하 운동 시 지방 대사 증가와 관련된 현상은?

① 근 글리코겐 사용량 증가

② 젖산 역치 감소

③ 해당과정 효소 활성 증가

④ 포스포프럭토키나아제 활성 감소

👉 정답: ④

🧠 [운동생리학] 2024년 기출문제 풀이 – 발살바 조작과 뇌혈류 보상 반응

🔹 문제 요약

발살바 조작으로 뇌혈류가 일시적으로 감소할 때,

뇌는 이를 보상하기 위해 어떤 생리적 반응을 나타내는가?

📦 보기 항목 해설

❌ ㄱ. 정맥수축 감소로 뇌혈류 증가

- 오히려 정맥수축(venoconstriction)은 증가해서

→ 정맥환류 증가 → 심박출량 유지하려는 반응이 나타남 - 정맥수축이 감소하면 뇌혈류는 떨어짐

❌ 틀린 설명

✅ ㄴ. 혈류 자동조절(autoregulation) 활성화

- 뇌는 혈압 변화에 따라 자체적으로 혈류를 일정하게 유지하려는 능력이 있음

- 뇌혈류 감소 시 → 혈관 확장 → 혈류 증가 유도

✔️ 맞는 설명!

❌ ㄷ. 이산화탄소 농도 감소로 뇌혈류 증가

- 뇌혈류는 이산화탄소가 증가할수록 확장 → 혈류 증가

- 반대로 이산화탄소가 감소하면 혈관 수축 → 뇌혈류 감소

❌ 틀린 설명 (역방향 서술)

✅ ㄹ. 뇌 조직 내 대사산물 증가 → 혈류 증가 유도

- H⁺, K⁺, ADP 같은 대사산물은 혈관 확장 유도 물질

- 산소 부족 상태에서 대사산물이 증가 → 뇌혈관 확장 → 뇌혈류 증가

✔️ 맞는 설명!

✅ 정답: ④ ㄴ, ㄹ

📌 핵심 정리: 뇌혈류 감소 시 보상기전

| 생리 반응 | 효과 |

| 혈류 자동조절 | 뇌혈관 국소 확장 → 혈류 유지 |

| 대사산물 증가 (H⁺, K⁺, ADP) | 혈관 평활근 이완 → 국소 혈류 증가 |

| CO₂ ↑ | 뇌혈류 증가 유도 (pH 저하 감지) |

| NO 분비 ↑ | 뇌혈관 확장 유도 (추가 보상기전) |

✅ 한 줄 암기팁

뇌혈류가 줄면 “**CO₂, H⁺, K⁺**가 올라가고, 혈관은 열려버린다!”

🎯 연계 문제 예시

Q. 뇌혈류 감소 시 혈관 확장을 유도하는 대사산물이 아닌 것은?

① K⁺

② ADP

③ H⁺

④ Ca²⁺

👉 정답: ④ Ca²⁺ (수축 관련 작용)

바부바부 이하나씨의 주의할 점

산소섭취량의 피크점인 1.8리터는 1분동안 실제로 소비된 산소의 총량이므로 기초대사(=안정시 소비)도 추가적인 대사량도 모두 포함되어 있어야 함. 그래서 1.8-0.3이 아닌, 운동 중 산소섭취량을 묻는 문장에서는 1.8인 피크점 값을 사용하는게 맞음.

안정시를 빼는 것은 '운동에 의한 순산소 소비량'을 따질 때만 적용.

🏃♀️ [운동생리학] 2024년 기출문제 풀이 – 산소섭취량 그래프 해석 (60kg 대상)

🔹 문제 요약

다음은 체중 60kg인 사람이 달리기 운동을 할 때

**산소섭취량(VO₂)**의 변화를 나타낸 그래프이다.

단, 산소 1L 당 에너지 소비량 = 5 kcal로 가정함

📷 그래프 해석 포인트

- A: 운동 초반 산소 부족 영역 (O₂ deficit)

- B: 항정 상태 (steady state)

- C: 운동 후 초과산소섭취량 (EPOC)

- D: 안정시 산소섭취 영역

✅ 정답: ① ㄱ, ㄷ

📦 보기별 검토

✅ ㄱ. A는 유산소 능력이 낮을 때 크게 나타난다

- A는 산소 부족량(O₂ deficit)

- 유산소 능력이 낮을수록 → VO₂ 도달이 느림 → A 면적 커짐

✔ 맞는 설명

❌ ㄴ. B에서 항정상태 시 분당 산소섭취량은 25 mL·kg⁻¹·min⁻¹이다

검토 계산:

- 그래프에서 B구간 VO₂ ≈ 1.8 L/min

- 1.8리터를 ml로 환산하면 1800ml가 나옴. 거기에 몸무게를 나누면, 이 사람의 몸무게 1키로그램 당 1분에 30ml 산소를 소비하는 것으로 알 수 있음. 섭취량=소비량, 산소를 먹어(섭취해) 에너지로 소비한다.

✔ 보기에는 25 mL/kg/min이라 되어 있으므로 → ❌ 틀린 설명

✅ ㄷ. C는 운동 후 증가한 체온, 에피네프린 등에 의해 발생한다

- C는 EPOC(초과산소섭취량)

- 운동 후 회복기에도 산소섭취가 평상시보다 높게 유지됨

- 원인: 체온↑, 카테콜아민↑(에피네프린 등), 심박수↑, 근육 활동 등

✔ 정확한 설명

✅ EPOC (Excess Post-exercise Oxygen Consumption)란?

운동이 끝난 뒤에도 산소섭취가 일정 시간 동안 높게 유지되는 현상

👉 회복기 산소 소비량 > 안정시 산소 소비량

📊 빠른 vs 느린 초과산소섭취량 비교표

| 구분 | 빠른 EPOC (Fast Component) | 느린 EPOC (Slow Component) |

| 발생 시간 | 운동 직후 수 분 내 | 수십 분 ~ 수 시간 이상 |

| 주요 역할 | ATP-PCr 재합성, 근육 내 산소 재충전 | 젖산 제거, 체온 회복, 심박수·호흡수 회복 |

| 기여 요인 | 산소 저장 보충, 크레아틴 인산 회복 | 체온 상승, 카테콜아민↑, EPOC 지속 증가 |

| 회복 대상 | 에너지 저장 회복 | 대사·심혈관계 안정화 |

| 특징 | 운동 강도와 무관하게 일정 | 강도·지속시간↑ → 느린 EPOC↑ |

기출에 종종 나옴. 암기 할 것.

❌ ㄹ. D의 에너지소비량은 31.5 kcal이다

검토 계산:

- D구간 산소섭취량 = 0.3 L/min × 30분 = 9.0 L

- 에너지 소비량 = 9.0 L × 5 kcal = 45 kcal

✔ 보기의 31.5 kcal는 오답 → ❌

✅ 핵심 요약 정리표

| 구간 | 의미 | 계산 관련 포인트 |

| A | 산소 부족량 (O₂ deficit) | 유산소 적응 좋을수록 작음 =급격히 올라가야함. |

| B | 항정 상태 | VO₂ 그대로 계산 (안정시 빼지 않음) |

| C | EPOC | 체온, 에피네프린 등에 의해 발생 |

| D | 안정시 산소소비 | 0.3 L/min × 시간 = 총 L 수 × 5 kcal |

📌 한 줄 암기

A는 유산소 약할수록 크고,

B는 VO₂ 그대로 계산,

C는 회복 반응,

D는 산소 × 5kcal로 계산!

🎯 확장 예상문제 예시

Q. 체중 70kg인 사람이 VO₂ 2.0 L/min으로 20분 달렸다면 에너지 소비량은?

① 100 kcal

② 150 kcal

③ 200 kcal

④ 250 kcal

👉 정답: ③

2.0×20×5=200 kcal

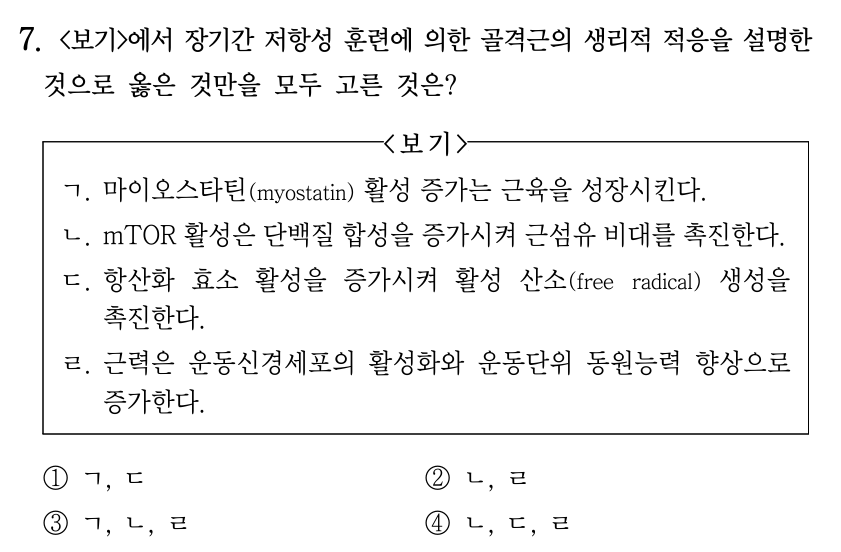

💪 2024 기출 풀이 – 장기간 저항성 훈련과 골격근 생리적 적응

✅ 정답: ②번 (ㄴ, ㄹ)

📦 보기별 해설

❌ ㄱ. 마이오스타틴(myostatin) 활성 증가는 근육을 성장시킨다

❗️틀림! 마이오스타틴은 근육 성장을 억제하는 단백질

- 마이오스타틴↑ → 근육 생성 억제

- 근비대 저해 인자 중 하나

! 정답 보기로는 부적절 ! 갑자기 소마스타틴이 생각났다. TMI!! 소마토스타틴은 뇌하수체에서 분비되는 억제성 호르몬으로 성장호르몬과 갑상선호르몬 등 여러 호르몬의 분비를 억제시키는 인자임! 또한 인슐린과 글루카곤 증가도 막음. 췌장 담당 일찐!!! =소마토스타틴!! 억제 억제! 마이오스타틴, 소마토스타틴~ 스타틴 ~웅 ~ 구래구래 .

마이오스타틴은 근육계에서 근육 성장을 억제하고, 소마토스타틴은 내분비계에서 성장호르몬, 갑상선 호르몬 억제. 덤으로 스타틴 약물은 간 콜레스테롤합성계에서 HMG-coA 환원효소를 억제하여 콜레스테롤 생성을 억제-

✅ ㄴ. mTOR 활성은 단백질 합성↑ → 근섬유 비대 촉진

정확한 설명!

- 저항성 운동은 mTOR(mammalian Target of Rapamycin) 신호경로를 활성화

- 이는 단백질 합성 증가 → **근섬유 비대(hypertrophy)**로 이어짐

✔️ 저항성 훈련의 대표 생화학 반응

❌ ㄷ. 항산화 효소 활성 증가 → 활성산소 생성 촉진

❗️반대임!

- 항산화 효소는 **활성산소(free radical)**를 제거/중화하는 역할

- 대표적 항산화 효소: SOD, 글루타티온 퍼옥시다제 등

✔️ 이 보기는 원인과 결과가 뒤바뀜

✅ ㄹ. 근력은 운동신경세포의 활성화와 동원 단위의 향상으로 증가

정확함!

- 저항성 훈련 초기에는 신경계 적응이 매우 중요

- 운동단위 동원 증가 + 발화율 증가 → 근력 향상

- 근섬유 비대 이전에도 근력 증가가 가능한 이유!

📌 핵심 요약표

| 보기 | 내용 | 정오 | 이유 |

| ㄱ | 마이오스타틴↑ → 근육 성장 | ❌ | 오히려 성장 억제 인자 |

| ㄴ | mTOR 활성화 → 근비대 촉진 | ✅ | 정확한 생리 기전 |

| ㄷ | 항산화 효소↑ → 활성산소↑ | ❌ | 반대임! 항산화 효소는 ROS 제거 |

| ㄹ | 신경세포 활성화 → 근력 향상 | ✅ | 초기 신경 적응 반영 |

✅ 한 줄 정리

mTOR과 신경계 활성화는 근력 향상 핵심!

마이오스타틴과 항산화효소는 역방향 잘 구분해야 함

🏔️ [운동생리학] 기출 풀이 – 고지 환경에서의 생리적 변화 (옳지 않은 것)

🔹 문제 요약

고지(high altitude) 환경에서 나타나는 생리적 변화를 설명한 보기 중,

옳지 않은 것을 모두 고르시오.

✅ 정답: ②번 (ㄱ, ㄹ)

📦 보기별 분석

❌ 보기 ㄱ.

“고지의 산소분압 감소는 정맥혈 산소함량을 감소시켜 동정맥 산소차 감소”

📌 왜 틀렸나?

- 고지에선 산소분압이 낮아져 동맥혈 산소포화도↓

- 조직이 더 많은 산소를 추출하려 함 → 정맥혈 산소함량이 더 많이 감소

- 그 결과 **동정맥 산소차(a-v O₂ diff)**는 오히려 증가함

✅ 올바른 문장:

“고지의 산소분압 감소는 정맥혈 산소함량을 감소시켜 동정맥 산소차를 증가시킨다.”

동정맥 차이가 크다는 뜻은 조직에서 더 많이 산소를 가져다 썼다는 말.

더 정밀한 표현은 “조직에서 산소 추출이 증가하여 정맥혈 산소함량이 감소하고, 그 결과 동정맥 산소차가 증가한다.”

✅ 보기 ㄴ.

“고지 순응 시 지구력 향상의 원인은 동맥의 산소포화도와 분당환기량 증가”

📌 왜 맞는가?

- 고지 순응 과정에서

▶ 환기량 증가(VE↑) → 산소유입↑

▶ 적응 후 산소포화도 회복 경향도 일부 관찰됨 - 특히 **적혈구 수↑, 미토콘드리아 밀도↑**로 지구력 향상 기여

✔ 복합적 원인 중 하나로 적절

✅ 보기 ㄷ.

“고지 순응 시 저산소증 유도인자(HIF-1) 생산 촉진”

📌 왜 맞는가?

- 저산소 환경 → HIF-1 (Hypoxia-Inducible Factor-1) 활성화

- 이는 에리스로포이에틴(EPO) 분비↑, 적혈구 생성↑, 혈관신생↑ 등에 관여

✔ 고지 적응의 대표 기전

❌ 보기 ㄹ.

“고지 운동 시 과환기는 이산화탄소 분압을 감소시켜 호흡성 산증 유발”

📌 왜 틀렸나?

- 고지에서 과호흡(hyperventilation)은 CO₂를 과도하게 날려버림

- CO₂↓ → H⁺↓ → pH↑ → 호흡성 알칼리증(respiratory alkalosis) 발생

✅ 올바른 문장:

“고지 운동 시 과환기는 이산화탄소 분압을 감소시켜 호흡성 알칼리증을 유발한다.”

바부바부 이하나씨를 위한 조언

분당환기량 개념가지고 자꾸 헷갈려 하는데 COPD 환자도 분당환기량이 높다고 햇고, 고지 순응자도 분당환기량이 높다고 했다.

환기량....과연 높다고 좋은것? 안좋은것?

✅ 기본 개념: 분당 환기량 (Minute Ventilation, VE)

즉, 1분에 폐로 들어갔다 나온 공기의 총 부피야.

근데 문제는 여기서 끝이 아님.

❗️고지 순응 시 VE 증가 = ‘적응’의 산물

✔ "산소가 부족하니까" → 더 많이 호흡해서 산소를 확보하려는 능동적 보상

- 산소분압이 낮은 환경에서 → 호흡 자극이 ↑

- 저산소 자극 → 과호흡(hyperventilation)

- 이게 적응되면 VE가 지속적으로 높아짐 (산소 확보 효율↑)

즉, VE↑는 산소 교환률을 높이려는 유익한 변화야.

❌ COPD에서 VE 증가 = ‘비효율적 보상’

✔ 산소를 확보하려고 해도 폐가 망가져서 실제로 가스 교환이 잘 안됨

- COPD에서는 폐포 파괴 + 기도 폐쇄

- 공기의 흐름은 많지만, 산소 흡수 효율은 낮음

- 그래서 VE는 올라가지만, 산소포화도는 여전히 낮고

- 호흡근 피로 + 에너지 낭비가 커짐

즉, VE↑는 보상은 하고 있지만 효과적이지 않은 상태

🔁 같은 VE↑라도 의미가 다르다!

| 구분 | VE 증가 원인 | 효과 |

| ⛰️ 고지 순응 | 산소 확보 위해 과호흡 | 산소 교환 효율 증가 = 유익한 적응 |

| 🫁 COPD | 산소 부족 + 환기 제한 보상 | 가스 교환 효율 낮음 = 병적 보상 |

🧠 핵심 차이: 효율 vs 비효율

| 구분 | 산호포화도 (SaO₂) | 환기효율 (VE/VO₂) | 기능적 의미 |

| 고지 순응 | 회복 또는 유지 | 개선됨 | 지구력 향상 요인 |

| COPD | 낮음 유지 | 비효율적↑ | 기능 저하 요인 |

✅ 한 줄 요약

고지 순응자의 VE↑는 효율 향상,

COPD 환자의 VE↑는 생존을 위한 비효율적 보상이다.

🔋 [운동생리학] 기출 풀이 – 운동 중 에너지원 이용

✅ 정답: ② 운동시간이 늘어남에 따라 혈중 유리지방산의 사용 비율이 증가한다

📦 보기별 검토

❌ 보기 ①

“운동강도 40% VO₂max에서는 호흡교환율이 1.00이다”

📌 왜 틀렸는가?

- 호흡교환율(RER)은

- 지방 주 에너지 사용 시 ≈ 0.7

- 탄수화물 주 사용 시 ≈ 1.0

- 40% VO₂max는 저강도 운동 → 주 에너지원은 지방

- RER는 0.7~0.85 수준이 일반적임

✅ 고친 문장:

“운동강도 40% VO₂max에서는 호흡교환율이 약 0.7~0.85 수준이다.”

✅ 보기 ②

“운동시간이 늘어남에 따라 혈중 유리지방산의 사용 비율이 증가한다”

📌 왜 맞는가?

- 장시간 운동 → 근 글리코겐 고갈 → 지방 동원 활성화

- 특히 **호르몬(에피네프린, 글루카곤 등)**이 지방 분해 촉진

→ 혈중 유리지방산(FFA) 사용량 증가

✔️ 대표적인 "지속운동 시 지방 의존성 증가" 현상

❌ 보기 ③

“1시간 이내의 중강도 운동 시 단백질 이용 비중이 탄수화물과 지방보다 높다”

📌 왜 틀렸는가?

- 단백질은 비상용 에너지원

- 전체 에너지에서 단백질 기여도는 보통 5% 이내

- 1시간 이내 운동이라면 대부분 탄수화물(탄)과 지방(지) 사용이 우세

✅ 고친 문장:

“1시간 이내의 중강도 운동 시 탄수화물과 지방이 주요 에너지원이다.”

❌ 보기 ④

“훈련된 사람은 비훈련자에 비하여 동일 강도에서 탄수화물을 에너지원으로 활용하는 비율이 높다”

📌 왜 틀렸는가?

- 훈련된 사람은

- 지방 산화 능력↑

- 탄수화물 절약 효과(Glycogen sparing)↑

- 같은 강도라면 오히려 지방 비율이 증가하고 탄수화물 사용은 감소

✅ 고친 문장:

“훈련된 사람은 동일 강도에서 지방을 더 많이 사용하고 탄수화물 사용은 감소한다.”

✅ 요약 정리표

| 보기 | 정오 | 이유 | 고친 문장 |

| ① | ❌ | 40% VO₂max는 지방 사용 → RER 1.0은 아님 | “RER은 약 0.7~0.85 수준이다” |

| ② | ✅ | 지속 운동 시 지방 동원↑ | - |

| ③ | ❌ | 단백질은 주 에너지원 아님 | “탄수화물과 지방이 주 에너지원이다” |

| ④ | ❌ | 훈련자는 지방 사용 ↑ 탄수화물 ↓ | “훈련자는 지방 사용 비율이 더 높다” |

🧠 한 줄 요약

장시간 운동은 지방 사용↑,

훈련자는 탄수화물보다 지방 의존↑,

RER은 강도에 따라 0.7~1.0 사이!

🧪 [운동생리학] 작용과 예시 연결 – 생화학 반응 문제

✅ 정답: ②번 (ㄱ, ㄴ, ㄹ)

📦 보기별 해설

✅ ㄱ. 탈수소 (dehydrogenation)

예시: 피루브산염 → 젖산염(lactate)

📌 왜 맞는가?

- 젖산이 될 때 NADH가 산화되고, 수소가 젖산에 붙음

- 이 반응은 **환원(reduction)**이지만, NADH 입장에서는 탈수소(dehydrogenation)

✔️ NAD⁺/NADH 계열이 개입되면 거의 탈수소 반응이다!

✅ ㄴ. 탈탄산 (decarboxylation)

예시: 피루브산염 → 아세틸-CoA

📌 왜 맞는가?

- 피루브산(3C)이 1탄소(CO₂)를 잃고 → 아세틸-CoA(2C) 됨

- 바로 탄소를 떼는 반응 → 탈탄산화

✔️ 이 반응은 **PDH(피루브산 탈수소효소 복합체)**에 의해 일어남

❌ ㄷ. 탈수 (dehydration)

예시: 당원(glycogen) → 포도당(glucose)

📌 왜 틀렸는가?

- 이 반응은 **물이 빠지는 탈수(dehydration)**가 아니라

→ 물이 들어가며 분해되는 가수분해(hydrolysis) or 인산분해(phosphorolysis) 반응임

✅ 고친 문장:

"탈수 예시는 지방산 β산화 과정에서 2탄소 제거 시 물이 빠질 때 또는 해당과정의 enolase 반응 등이다."

- 가수분해(hydrolysis)

→ 물(H₂O)을 넣어서 큰 분자를 쪼갬

→ 예: 소화효소가 전분이나 당원을 분해할 때- 인산분해(phosphorolysis)

→ 인산기(Pi)를 사용해 당원을 잘라냄

→ 예: glycogen → glucose-1-phosphate (by glycogen phosphorylase)※ 즉, “포도당 나온다” = 꼭 물이 빠지는 게 아님!

✅ ㄹ. 가수분해 (hydrolysis)

예시: ATP → ADP + Pi

📌 왜 맞는가?

- ATP에 물(H₂O)이 붙고 → 인산기(Pi)가 떨어짐

→ 바로 가수분해 반응!

✔️ 가장 대표적인 생리적 가수분해

'🟥건강운동관리사 필기🟥 > 💯24년도 기출문제풀이' 카테고리의 다른 글

| 24년 건강운동관리사 운동처방론 1-10번 기출문제 풀이 및 개념정리 (0) | 2025.04.18 |

|---|---|

| 24년 건강운동관리사 건강체력평가 11-20번 기출문제 풀이 및 개념정리 (1) | 2025.04.15 |

| 24년 건강운동관리사 건강체력평가 1-10번 기출문제 해설 및 개념정리 (3) | 2025.04.15 |

| 24년 건강운동관리사 기출문제 풀이ㅣ운동생리학 11-20번 (0) | 2025.04.15 |

| 24년 건강운동관리사 스포츠심리학 16~20번 기출 해설 및 개념 정리 (0) | 2025.03.21 |

| 24년 건강운동관리사 스포츠심리학 11~15번 기출 해설 및 개념 정리 (1) | 2025.03.21 |

| 24년 건강운동관리사 스포츠심리학 6~10번 기출 해설 및 개념 정리 (0) | 2025.03.20 |

| 24년 건강운동관리사 스포츠심리학 1~5번 기출 해설 및 개념 정리 (3) | 2025.03.20 |

댓글