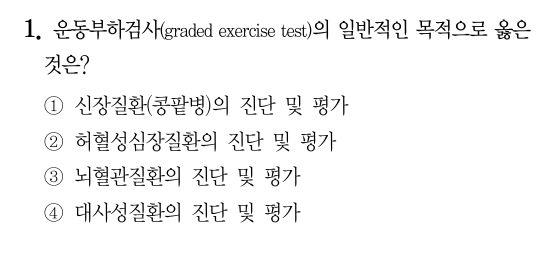

✅ 정답: ② 허혈성심장질환의 진단 및 평가

📘 운동부하검사(GXT)의 일반적 목적

운동부하검사는 다음과 같은 상황에서 주로 사용돼:

✅ 1. **허혈성 심장질환(CAD, 관상동맥질환)**의 진단

- 안정 시 증상이 없는 사람도 운동 시 심장 부하 증가 → 증상 유도 가능

- 흉통, 협심증, ST분절 변화 등 관찰 → 진단 자료 확보

✅ 2. 심혈관계 기능 평가 (VO₂max, 심박반응, 혈압반응)

- 운동 내성(운동 중 버틸 수 있는 정도) 평가

- 심폐기능 상태 파악 및 운동처방 기초자료

✅ 3. 심장재활 프로그램의 안전성 평가 및 운동강도 설정

보기별 해설

① 신장질환(콩팥병)의 진단 및 평가

❌ 직접적 목적 아님

- GXT는 심폐계 부담을 이용한 검사

- 신장질환은 혈액검사, 소변검사, GFR 측정 등으로 평가함

- 운동부하검사는 심장 및 호흡계 질환 평가에 특화됨

② 허혈성심장질환의 진단 및 평가

✅ 정확한 목적

- 가장 대표적이고 핵심적인 임상적 활용 목적

- CAD, 협심증, 심근허혈 여부 파악에 사용

③ 뇌혈관질환의 진단 및 평가

❌ 직접적 목적 아님

- 뇌졸중, TIA 등의 진단은 신경학적 검사, CT, MRI 등이 사용됨

- 운동부하검사는 뇌혈류보다는 심장 관류 상태를 평가함

④ 대사성질환의 진단 및 평가

❌ 부차적인 적용일 수는 있으나 일반적 목적 아님

- 당뇨병, 비만 등에서 운동처방을 위한 참고는 가능하지만

- 질환 자체의 진단이나 평가용으로는 X

- 오히려 운동처방 전 리스크 평가 수준임

✅ 핵심 요약 (10줄 이내)

- 운동부하검사는 허혈성 심장질환(CAD) 진단 및 심폐기능 평가 목적

- 운동 중 심전도 변화, 혈압 반응, 자각증상 등을 관찰함

- 주된 임상적 적응증은 협심증, 운동성 흉통, 심장재활 전 평가

- 신장질환, 뇌혈관질환, 대사질환은 직접적 적용 대상이 아님

🎯 예상문제

문제

운동부하검사의 주된 목적에 해당하지 않는 것은?

① 운동 중 심근허혈 유무 확인

② 운동능력 및 최대산소섭취량 측정

③ 신장기능 저하에 따른 요독증 여부 평가

④ 심혈관계 질환 위험군의 운동안전성 판단

👉 정답: ③

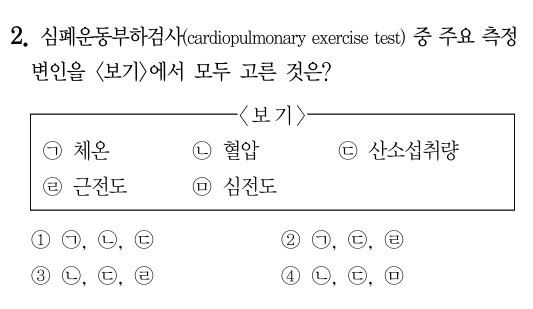

✅ 정답: ④번 (ㄴ. 혈압, ㄷ. 산소섭취량, ㅁ. 심전도)

📘 보기별 해설

㉠ 체온

❌ 일반적으로 측정하지 않음

- CPX는 운동 중 심폐 반응 측정이 주 목적

- 체온은 필요 시 참고자료일 수는 있지만, 주요 변수는 아님

㉡ 혈압

✅ 필수 측정 항목

- 운동 중 수축기 혈압 반응은 심장기능 상태를 반영

- 비정상적인 혈압 반응은 심혈관 질환 지표가 될 수 있음

㉢ 산소섭취량 (VO₂)

✅ 가장 핵심 측정 지표

- 최대산소섭취량(VO₂max)은 심폐지구력과 운동능력의 지표

- 환자군에서는 심박출량(cardiac output) 대체지표로 활용됨

㉣ 근전도

❌ 측정하지 않음

- 근전도(EMG)는 운동 단위 활동을 보기 위한 생리학 검사

- CPX와는 무관하며, 근육 평가 검사에서만 사용

㉤ 심전도

✅ 필수 항목

- 운동 중 심전도 모니터링은

→ 부정맥, 허혈성 변화(ST segment 등) 확인에 필수 - 심장질환 조기 발견 목적의 핵심 수단

✅ 심폐운동부하검사 주요 측정 항목 요약

| 측정 항목 | 내용 |

| 산소섭취량(VO₂) | 최대산소섭취량, 환기 역치 |

| 심전도(ECG) | 리듬 이상, ST 변화 |

| 혈압(BP) | 수축기·이완기 반응 |

| 호흡수, 환기량(VE), 이산화탄소 생산량(VCO₂) | 환기효율 측정 |

🎯 예상문제 (꼬아서 출제)

문제

심폐운동부하검사(CPX) 중 측정되지 않는 항목은?

① 최대산소섭취량(VO₂max)

② 호흡수(RR)

③ 근전도(EMG)

④ 환기량(VE)

👉 정답: ③

💡 근전도는 근활성 평가용 검사이며, CPX에서는 사용되지 않음.

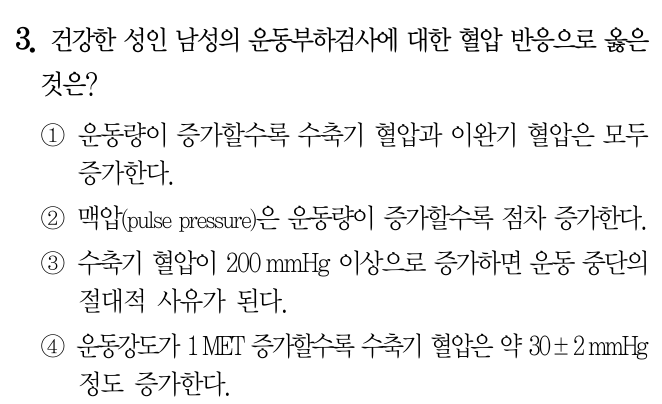

✅ 정답: ② 맥압(pulse pressure)은 운동량이 증가할수록 점차 증가한다.

📘 해설

① 운동량이 증가할수록 수축기 혈압과 이완기 혈압은 모두 증가한다.

❌ 틀린 설명

- **운동 중 수축기 혈압(SBP)**은 증가하지만,

- **이완기 혈압(DBP)**은 변화 없거나 약간 감소함

→ 이유: 운동 시 말초혈관 확장 → 저항 감소 - 둘 다 증가한다는 설명은 정상 반응이 아님

② 맥압(pulse pressure)은 운동량이 증가할수록 점차 증가한다.

✅ 정답

- 맥압 = 수축기 혈압 – 이완기 혈압

- 운동 중 SBP는 증가, DBP는 유지 또는 감소 →

→ 따라서 맥압은 점점 증가함 - 건강한 사람에게서의 정상적 생리반응

③ 수축기 혈압이 200 mmHg 이상으로 증가하면 운동 중단의 절대적 사유가 된다.

❌ 틀린 설명

- 운동 중 SBP가 200mmHg 이상 되는 것은 정상 범위 내에서 가능함

- 운동 중단 절대적 기준은 보통:

- SBP ≥ 250mmHg

- DBP ≥ 115mmHg

- 또는 SBP가 운동 중 감소하는 경우

👉 200mmHg는 절대적 기준 아님

④ 운동강도가 1MET 증가할수록 수축기 혈압은 약 30±2 mmHg 정도 증가한다.

❌ 틀린 설명

- 일반적으로 1 MET 증가당 SBP는 약 10±2 mmHg 증가

→ 30mmHg는 과도하게 높은 수치 - 정상적인 반응을 벗어남

✅ 핵심 요약 (10줄 이내)

- 운동 중 수축기 혈압은 증가, 이완기 혈압은 거의 변화 없음

- 그 결과 맥압은 점차 증가함

- 운동 중단 기준:

- SBP ≥ 250mmHg

- DBP ≥ 115mmHg

- 또는 SBP 감소

- 1 MET당 SBP 증가량: 10 ± 2 mmHg

🎯 예상문제

문제

운동 중 수축기 혈압이 1 MET당 약 20 mmHg 이상 상승하는 경우, 의심할 수 있는 생리적 반응은?

① 정상 반응

② 부적절한 혈압 상승

③ 이완기 혈압 감소

④ 맥박수 감소

👉 정답: ②

✅ 정답: ① 좌심실 비대(left ventricular hypertrophy, LVH)

📘 가양성(false positive) 개념

- 가양성이란: 실제로는 질병이 없는데, 검사 결과가 **양성(있음)**으로 나오는 것

- 즉, 허혈성 변화가 없음에도 ECG에서 허혈성 ST 변화가 나타나는 경우를 의미

🔍 보기 해설

① 좌심실 비대(LVH)

✅ 맞는 설명 → 가양성의 대표적 원인

- 좌심실 벽이 두꺼워지면 심전도에서 ST-T 파형 이상을 유발할 수 있음

- 이는 허혈성 ST분절 하강과 유사한 파형을 만들며,

→ 허혈이 없어도 양성으로 오해되는 결과 발생

② 운동강도가 허혈 역치(ischemic threshold) 수준에 도달하지 못한 경우

❌ 위양성(false negative)의 원인

- 운동 강도가 충분치 않으면 실제 허혈이 있어도 나타나지 않을 수 있음

- 이는 위음성(false negative), 즉 있는데 검출하지 못하는 경우임

③ 심전도 이외의 심혈관질환과 관련 있는 증후를 인지하지 못한 경우

❌ 가양성의 원인과는 관련 없음

- 이는 검사자 오류나 증상 감지 실패에 해당

- 심전도 파형 자체가 잘못 해석된 것이 아님

④ 충분하지 못한 심전도 유도(ECG leads)를 사용한 경우

❌ 일반적으로는 **위음성(false negative)**의 원인이 됨

- **충분한 유도(예: 12 lead ECG)**를 사용하지 않으면

→ 실제 허혈이 있어도 감지되지 않을 수 있음 - 역시 위음성 오류에 해당

✅ 핵심 요약 (10줄 이내)

- 가양성: 질병이 없는데 검사 결과는 양성 → “오진” 위험

- 좌심실 비대, 여성, 고혈압, 비정상적인 심전도 기저 상태 등은 가양성 위험 요인

- **위음성(false negative)**은 실제 질환이 있어도 검출 실패

→ 운동 강도 부족, 심전도 유도 부족, 베타차단제 복용 등이 원인

🎯 예상문제 (난이도 상승)

문제

다음 중 운동부하검사에서 가양성(false positive) 결과가 가장 흔하게 나타날 수 있는 상황은?

① 여성 환자가 낮은 운동 강도에서 ST분절 하강을 보이는 경우

② 환자가 베타차단제를 복용하고 있어 최대 심박수에 도달하지 못한 경우

③ V2~V5 유도에서 2mm ST분절 하강이 나타났지만 운동 중 흉통이 없는 경우

④ 고지혈증 환자가 VO₂max 측정 없이 Bruce protocol을 조기 종료한 경우

👉 정답: ①

해설:

여성의 경우 유방 조직, 피부 전도 변화, 호르몬 영향 등으로 인해

→ ST segment 변화가 나타날 수 있음

→ 실제 허혈이 없어도 가양성 소견을 보이기 쉬움

tmi for meeeee

보기별 세부 해설

② 환자가 베타차단제를 복용하고 있어 최대 심박수에 도달하지 못한 경우

🟢 의미

- 베타차단제(β-blocker)는 심박수 상승을 억제함

→ 운동 중 **목표 심박수(예: 85% HRmax)**에 도달하지 못함 - **허혈 역치(ischemic threshold)**에 도달하지 못할 가능성이 있음

🔵 결과

- 실제 허혈성 질환이 있어도 증상이 나타나지 않음

→ **위음성(false negative)**으로 이어짐 - 심전도 변화 없이 "정상"처럼 보이는 경우가 많음

⚠️ 포인트

- 가양성이 아니라 위음성의 원인

- 약물 복용자는 해석 시 주의 필요

③ V2~V5 유도에서 2mm ST분절 하강이 나타났지만 운동 중 흉통이 없는 경우

🟡 의미

- ST분절 하강은 허혈의 전형적 소견

- 하지만 흉통 등 임상 증상 없이 나타났다면?

🔴 해석의 갈림길

- 이건 진짜 허혈일 수도 있고

- 또는 운동 중 ECG 노이즈, 좌심실 비대, 전해질 이상 등에 의한 가양성일 수도 있음

💬 왜 가양성은 아님?

- ST segment 변화가 크고, **심근 허혈 의심 유도(V2~V5)**에서 나타났다면

→ 이는 오히려 양성 또는 **진성 양성(true positive)**으로 해석될 가능성이 큼 - 증상이 없다고 해도 **무증상 허혈(silent ischemia)**일 수 있음

⚠️ 결론

- 이 보기는 가양성으로 쉽게 단정지을 수 없음 → 오답

④ 고지혈증 환자가 VO₂max 측정 없이 Bruce protocol을 조기 종료한 경우

🟡 의미

- Bruce protocol은 점진적으로 강도를 높이는 표준 GXT 방식

- 조기 종료했다면?

→ 충분한 운동 부하에 도달하지 못했을 가능성

🔴 결과

- 허혈 역치 미도달 → ST분절 변화가 나타나지 않을 수 있음

- 즉, 질환이 있어도 놓치는 경우 → 위음성(false negative) 발생 가능성

⚠️ 핵심

- "고지혈증 환자"라는 조건이 있더라도

- 검사 강도 부족 → 검출 실패

- 가양성 조건이 아님

✅ 최종 요약표

| 보기 | 진단 해석 | 이유 |

| ① 여성의 ST 하강 | ✅ 가양성 | 여성은 ST변화 민감도 낮음 (대표적 가양성 인자) |

| ② 베타차단제 복용 | ❌ 위음성 | 목표 심박수 미도달 → 허혈 검출 실패 |

| ③ ST 하강 + 무증상 | ❌ 애매, 진성 양성 가능 | ST 하강 2mm는 진단적 가치가 높음 |

| ④ 조기 종료 | ❌ 위음성 | 강도 부족 → 허혈 미도달 |

🔁 보충 꿀팁

가양성 대표 인자들 요약

- 좌심실 비대(LVH)

- 조기 재분극

- 여성 (특히 폐경 전)

- 심실조기수축(PVC)

- 전해질 이상

- 비정상적인 ECG 기준선

우선 기울기가 크다=가파르다, 기울기가 작다=완만하게 상승한다.

✔ 기울기(slope) = 세로축 증가량 / 가로축 증가량

→ 여기선 VE / VCO₂

- 즉, 이산화탄소 1L를 배출하기 위해 얼마만큼의 환기량(VE)이 필요한가를 나타냄

- 기울기가 클수록:

- VE가 과도하게 증가하는데

- VCO₂는 별로 증가하지 않음

→ 환기 효율이 매우 떨어진다는 의미야.

✅ [운동부하검사] 5번 문제 풀이

문제

정상 및 심장질환자의 환기반응 기울기(VE/VCO₂ slope) 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

🔍 보기 분석

① ACSM(9판)에 따르면 환기반응 기울기가 30 이상부터 정상으로 간주한다.

❌ 틀림

- ACSM 가이드라인에 따르면

→ 정상 VE/VCO₂ slope는 약 25~30 이하

→ 30 이상이면 비정상 반응으로 간주됨 - 특히 ≥34~36 이상이면 심각한 심폐 기능 저하 및 예후 불량의 지표가 됨.

② C는 B에 비해 예후가 좋지 않을 수 있다.

❌ 틀림

- 그래프상 C는 기울기가 가장 작다 → 가장 완만하게 상승함

- 즉, 산소 소비 대비 환기 효율이 가장 좋다 = 정상

- 예후가 가장 나쁠 수 있는 건 A임

→ 따라서 C는 B보다 오히려 예후가 더 좋을 가능성이 큼

③ C는 환기반응의 효율이 가장 낮다.

❌ 틀림

- VE/VCO₂ slope는 작을수록 환기 효율이 높다

- C는 가장 기울기가 작음 → VE 증가에 비해 CO₂ 배출이 효율적임

→ 즉, 효율이 가장 높음

④ A는 심부전 환자들에게 주로 나타날 수 있다.

✅ 정답

- A는 그래프에서 기울기가 가장 가파름 (slope 가장 큼)

- 이는 CO₂ 제거에 비해 VE가 과도하게 증가하고 있는 상태

- 심부전(HFrEF) 환자에게서 자주 나타나는 환기 과잉(VE overcompensation) 반응

✅ 정답: ④

📌 핵심 개념 요약

| 그래프 | VE/VCO₂ slope | 환기 효율 | 해석 |

| A | 가장 큼 | 가장 나쁨 | 심부전 환자에서 흔함 |

| B | 중간 | 중간 | 경계 수준 |

| C | 가장 작음 | 가장 좋음 | 정상인 |

🎯 예상문제 (응용)

문제

심폐운동검사에서 VE/VCO₂ slope가 36 이상일 경우 가장 적절한 해석은?

① 운동선수의 폐활량 증가

② 폐쇄성 폐질환의 호전 반응

③ 심혈관계 질환자의 환기 효율 저하

④ 안정기 폐기능이 매우 좋은 상태

👉 정답: ③

✅ 정답: ③ 정맥의 젖산 농도가 4.0 mmol·L⁻¹에 도달한 경우

→ ❌ 이건 최대 운동의 기준이 아님, 무산소성 역치 도달 기준에 해당

🔍 보기별 해설

① 운동부하가 증가해도 심박수가 더 이상 증가하지 않는 경우

→ ✅ 맞는 설명

- 운동 중 심박수가 더 이상 오르지 않는 plateau 현상은

→ 최대 산소섭취량(VO₂max) 도달의 핵심 기준 중 하나 - "심박수 정점 도달"은 객관적 생리 기준

② 자각인지도(RPE)가 620 척도에서 17 이상 또는 010 척도에서 7 이상인 경우

→ ✅ 맞는 설명

- 자각운동강도(RPE)는 주관적이지만 매우 신뢰도 높은 지표

- 특히 **17 이상(‘매우 힘듦’)**은 최대 또는 근접 강도로 인정

③ 정맥의 젖산 농도가 4.0 mmol·L⁻¹에 도달한 경우

→ ❌ 틀림 → 정답

- 4.0 mmol/L은 일반적으로 무산소성 역치(anaerobic threshold) 도달 기준으로 사용됨

- 최대 운동 도달을 의미하지 않음

- 최대 운동 기준은 보통 호흡, 심박, RER 등 복합 기준에 의해 결정됨

- 4 mmol/L → 무산소성 역치 도달

- 8 mmol/L → VO₂max 도달 가능성

→ 보기 ③의 4mmol/L은 최대 운동 기준이 아니라, 중간 지점의 생리적 전환점을 말하는 것임

④ 호흡교환율(RER)이 1.10 이상인 경우

→ ✅ 맞는 설명

- RER ≥ 1.10은 탄수화물 대사가 절정에 이르고

→ 이산화탄소 생성이 급증하면서 나타나는 지표 - VO₂max 도달의 보조 지표로 사용됨

- 일반적으로 1.10 이상이면 최대 노력으로 간주 가능

✅ 핵심 개념 요약 (텍스트 기반)

- 최대운동 도달 기준은 생리적 지표와 주관적 지표를 함께 고려

- 객관 지표: 심박수 plateau, RER ≥ 1.10, VO₂ plateau

- 주관 지표: 자각운동강도(RPE) 17 이상

- 4.0 mmol/L 젖산농도는 무산소성 역치 기준, 최대운동 기준은 아님. 암기는 8미리몰로 하세염

🎯 예상문제

문제

최대 운동 수행능력의 도달 여부를 판단할 수 있는 기준으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 호흡교환율(RER) ≥ 1.10

② 자각운동강도(RPE) ≥ 17

③ 혈중 젖산농도 ≥ 4.0 mmol/L

④ 심박수 증가가 멈춘 plateau 현상

👉 정답: ③

✅ 정답: ④번

ST 분절 하강 정도가 비슷하더라도 기울기 상향(upsloping)은 수평(horizontal)이나 하향(downsloping) 하강보다 심근허혈을 더 의심할 수 있다.

→ ❌ 틀림

→ 오히려 반대임! → 수평/하향 하강이 더 심각하고 허혈 가능성 높음

🔍 보기 해설

① ST 분절 해석은 디지탈리스(digitalis) 복용에 의해 영향을 받는다.

✅ 맞는 설명

- **디지탈리스 복용자는 ST-T 파형에 이상(“scooped ST segment”)**을 보일 수 있음

- 이는 허혈과 무관한 약물성 변화로 간주됨

→ 그래서 운동 중 ST 하강이 나타나도 허혈 해석 시 주의 필요

② 낮은 운동강도에서 ST 분절 하강(depression)은 심근허혈과 관련이 있다.

✅ 맞는 설명

- ST 하강이 낮은 MET 수준 또는 운동 초기에 발생하면

→ 더 심각한 심근관류 장애 가능성을 의미

→ ACSM에서도 이를 심장질환 고위험 소견으로 본다

③ 운동검사 직후 회복기에 발생하는 ST 분절 하강은 심근허혈과 관련이 있다.

✅ 맞는 설명

- ST 하강이 **회복기(회복 1~3분)**에도 지속되거나 더 심해진다면

→ 허혈 지속성을 의심 - 회복기에 ST 변화가 나타나는 건 결코 ‘정상’이 아님

④ ST 분절 하강 정도가 비슷하더라도 기울기 상향(upsloping)은 수평(horizontal)이나 하향(downsloping) 하강보다 심근허혈을 더 의심할 수 있다.

❌ 틀린 설명 → 정답

- 실제 해석 기준은 다음과 같음:

- Downsloping (하향 하강) → 가장 의심도 높음

- Horizontal (수평 하강) → 중등도

- Upsloping (상향 하강) → 허혈과 연관성 낮음, 위양성 가능성 있음

→ 그러므로 기울기가 같다면, 상향 하강이 가장 허혈 가능성 낮고,

하향 하강이 가장 위험한 패턴임

✅ 핵심 개념 요약 (텍스트 기반)

- ST 하강은 운동 중 심근허혈을 의심할 수 있는 대표적 지표

- 해석 시 고려할 요소는:

- ST 하강의 깊이(1mm 이상)

- 하강 위치 (horizontal, downsloping, upsloping)

- 발생 시점 (운동 중/회복기)

- 하향 또는 수평 하강이 가장 위험,

반대로 상향 하강은 위양성일 가능성이 높아 허혈 가능성은 낮음

🎯 예상문제

문제

운동부하검사 중 ST분절 하강이 1mm 이상이고 downsloping 형태로 나타난 경우, 가장 적절한 해석은?

① 허혈과 무관하므로 운동을 계속해도 된다

② 약물 복용으로 인한 변화일 가능성이 높다

③ 심근허혈의 가능성이 매우 높다

④ 심방세동의 초기 전조이다

👉 정답: ③

정답 2번 ㄱ ㄷ ㄹ

🔍 보기 해설

ㄱ. 심장이식 후 최대 심박출량은 20~35% 정도 감소한다.

✅ 맞는 설명

- 이식된 심장은 **신경지배(특히 교감신경)**가 차단된 상태

- 운동 중 심박수 상승이 제한되고, 심근 수축력도 반응이 둔함

→ 결과적으로 최대 심박출량(cardiac output)은 건강한 사람에 비해 20~35% 감소

ㄴ. 심장이식 후 운동 시 최고심박수는 증가한다.

❌ 틀린 설명

-

- 이식 심장은 신경 연결이 끊겨 있어 직접적인 심박 조절이 불가

- 따라서 운동 중 심박수는 천천히 증가하고, 최고심박수는 낮음

- 오히려 운동 후 회복기에도 심박수 감소가 느림 (회복지연)

ㄷ. 일반적으로 심장이식 후에는 동일 성별 및 연령대에 비해 운동능력이 감소한다.

✅ 맞는 설명

-

- 최대산소섭취량(VO₂max), 환기역치, 심박반응 모두 제한되기 때문에

→ 같은 연령/성별에 비해 운동능력이 낮음

→ 이는 신경차단뿐 아니라 면역억제제 복용 등 복합적 원인 때문

- 최대산소섭취량(VO₂max), 환기역치, 심박반응 모두 제한되기 때문에

ㄹ. 일반적으로 심장이식 후 안정 시 심박수는 높아진다.

✅ 맞는 설명

- 심장이식 후에는 심장의 자율신경 연결이 절단됨 (특히 미주신경, 교감신경)

- 부교감신경(미주신경)의 억제 작용이 사라지면서

→ 기본적인 심박수 유지 기전이 사라지고,

→ 안정시에도 교감 자극 없이 90~100bpm 수준으로 상승함

ㅁ. 심장에 직접적인 신경지배가 없어지면서 심장에 작용하는 카테콜라민은 주로 신경 종말에서 분비된다.

❌ 틀린 설명

- 심장이식 수술 시 **심장에 연결되어 있던 자율신경 (특히 교감신경)**이 절단됨

- 따라서 심장은 더 이상 **교감신경 말단(신경 종말)**에서 직접 노르에피네프린 분비를 받지 못함

- 운동 중 심박수 증가, 수축력 증가는 **주로 부신수질(adrenal medulla)**에서 혈중으로 분비된

**순환성 카테콜라민(에피네프린, 노르에피네프린)**에 의존하게 됨

🔴 핵심 오류:

“심장에 작용하는 카테콜라민은 주로 신경 종말에서 분비된다.”

→ ❌ 틀림. 신경 종말이 끊겼기 때문에, 오히려 **순환(circulating catecholamines)**에 의존함

🎯 예상문제

문제

심장이식 환자의 운동 중 심박수 반응은 다음 중 어떤 이유로 가장 설명될 수 있는가?

① 심장 미주신경 자극의 과활성

② 신경 종말에서의 직접적 교감신경 분비

③ 혈중 카테콜라민의 순환 작용

④ 부교감 신경의 반사작용

👉 정답: ③

✅ 정답: ④번 (ㄷ, ㄹ, ㅁ)

📘 보기 해설

ㄱ. 항부정맥제 Class III (antiarrhythmic agents Class III)

❌ 해설

- 대표 약물: 아미오다론, 소탈롤 등

- 주 작용은 심장 리듬 안정화

→ 혈압 조절과는 직접 관련 없음

→ 운동 중 혈압 상승을 억제하는 약물은 아님

ㄴ. 항콜린제 (anticholinergics)

❌ 해설

- 작용: 부교감신경 억제 → 심박수·혈압 상승 가능

→ 오히려 교감신경 우세로 혈압 상승 유발

→ 수축기 혈압 상승 억제 목적과 정반대 작용

ㄷ. ACE 억제제 (Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitor)

✅ 해설

- 작용: 안지오텐신 II 생성을 억제 → 혈관 수축 억제 + 혈압 감소

→ 운동 중 혈압 반응을 완화시킬 수 있음

ㄹ. 알파차단제 (α-blocker)

✅ 해설

- 작용: 말초 혈관의 알파 수용체 차단 → 혈관 이완 → 혈압 감소

→ 주로 수축기 혈압 강하 목적으로 사용됨

→ 운동 중 혈압 반응 둔화에도 효과적

ㅁ. 베타차단제 (β-blocker)

✅ 해설

- 작용: 교감신경 억제 → 심박수 감소 + 심근 수축력 억제 → 심박출량(CO) 감소

→ 결과적으로 수축기 혈압 상승 억제

→ 운동 중 심박수 반응 제한 효과도 함께 있음

✅ 핵심 개념 요약 (텍스트 기반)

- 운동 중 수축기 혈압 상승을 조절하는 약물은 주로 교감신경 차단 또는 혈관 이완 기전을 가짐

- ACE 억제제, 알파차단제, 베타차단제는

→ 각각 레닌-안지오텐신계, 말초혈관조절, 심장수축력을 통해 혈압 반응 완화 - 항부정맥제, 항콜린제는 혈압 조절과 무관하거나 오히려 상승 유발 가능성이 있음

🎯 예상문제

문제

운동 부하검사 전 약물 복용 여부를 확인할 때, 수축기 혈압 반응을 둔화시켜 검사 결과에 영향을 줄 수 있는 약물은?

① 이뇨제

② 니코틴성 수용체 작용제

③ ACE 억제제

④ 항콜린제

tmi for meeeeeeeee

✅ 정답: ③ ACE 억제제

🔍 보기 해설

① 이뇨제

❌

- 주로 체내 수분·전해질 배출을 통해 혈압을 장기적으로 조절

- 하지만 운동 중 즉각적인 수축기 혈압 반응을 둔화시키는 직접 작용은 적음

- 오히려 탈수, 전해질 불균형을 유발할 수 있어 운동 중 부작용 위험 요소로 분류됨

② 니코틴성 수용체 작용제

❌

- 교감신경계 자극 → 심박수 및 혈압 증가 유도

- 운동 중 혈압을 더 상승시킬 가능성이 있어,

→ 수축기 혈압을 둔화시키는 방향과는 반대

③ ACE 억제제 (Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitor)

✅

- 안지오텐신 II 형성을 억제 → 혈관 수축 감소 → 말초 저항 감소

- 따라서 운동 중 수축기 혈압의 과도한 상승을 완화시킴

- 실제로 운동부하검사 전 이 약물 복용 여부를 확인해야 하는 이유 중 하나임

→ 혈압 반응이 평가 기준보다 둔화될 수 있음

④ 항콜린제

❌

- 부교감신경을 억제함 → 상대적으로 교감신경 우세 상태

→ 심박수 및 혈압 증가 유도 가능 - 운동 중 심박수·혈압 반응이 과도해질 수도 있음

✅ 핵심 요약 (텍스트 기반)

- ACE 억제제는 혈관확장 작용으로 운동 중 수축기 혈압 반응을 둔화시킬 수 있는 대표 약물

- 이뇨제나 항콜린제는 혈압 반응을 직접적으로 낮추기보다는 다른 생리적 영향을 줄 수 있음

- 니코틴 수용체 작용제는 오히려 혈압을 상승시킬 수 있음

✅ 정답: ③번

최대운동에서 허혈성심장질환이나 심전도 변화가 의심된다면 진단의 민감도를 올리기 위해 누운회복(supine recovery)보다 동적회복(active recovery)을 고려해야 한다.

→ ❌ 이건 반대임!

🔍 보기 해설

① 갑작스런 운동 중단은 정맥회귀의 일시적 감소로 인해 저혈압을 초래할 수도 있다.

✅ 맞는 설명

- 운동 중 골격근 수축은 근육펌프 효과로 정맥혈을 심장으로 밀어줌

- 갑자기 멈추면 근육펌프 작용이 사라지며 정맥회귀 감소

→ 일시적인 저혈압 또는 실신 가능성 있음

② 운동 후 느린 회복기 심박수(1분 ≤ 12회 또는 2분 ≤ 22회)는 허혈성 심장질환 환자의 사망률 증가와 관련이 있다.

✅ 맞는 설명

- 회복기 1분 후 심박수 감소가 12회 미만일 경우

→ **심박수 회복 지연(slow HR recovery)**이라 하며

→ 자율신경 기능 이상, 예후 불량 지표로 간주됨

③ 최대운동에서 허혈성심장질환이나 심전도 변화가 의심된다면 진단의 민감도를 올리기 위해 누운회복(supine recovery)보다 동적회복(active recovery)을 고려해야 한다.

❌ 틀린 설명 → 정답

- 정확히는 반대임

- 심전도 변화나 허혈성 변화는 회복기 누운 상태에서 더 잘 관찰됨

- 누운 회복(supine recovery)은 심장으로의 정맥회귀↑,

→ 허혈 부담 커짐 → ST 변화 등 더 명확히 관찰 가능

- 누운 회복(supine recovery)은 심장으로의 정맥회귀↑,

- 따라서 민감도를 높이고 싶다면 supine recovery를 시행해야 함

④ 운동 중 상승하였던 수축기 혈압은 일반적으로 회복기 6분 이내에 안정 시 수준으로 회복된다.

✅ 맞는 설명

- 수축기 혈압은 운동 직후 빠르게 감소하며

- 보통 3~6분 이내에 안정시 수준 회복

- 회복이 지연되거나 지속적인 고혈압이 유지되면 비정상 반응 의심

✅ 핵심 개념 요약 (텍스트 기반)

- 운동 중단 후 갑작스러운 자세 변화나 근육펌프 중단은

→ 정맥회귀 저하 → 저혈압, 실신 위험 증가 - 회복기 1분 내 심박수 회복량 < 12회는 예후 불량 지표

- 허혈 평가 목적이라면 supine recovery가 민감도 더 높음

- 수축기 혈압은 회복 6분 이내 안정시 수준 도달이 일반적

🎯 예상문제

문제

운동부하검사 후 회복기에서 ST분절 하강의 민감도를 높이기 위해 고려해야 할 회복 자세는?

① 능동 회복(active recovery)

② 수동 회복(passive recovery)

③ 누운 회복(supine recovery)

④ 앉은 회복(sitting recovery)

👉 정답: ③

✅ 정답: ④ 환자의 반응을 시간 경과에 따라 평가하기 위해 매번 다른 종류의 운동부하검사를 실시한다.

👉 ❌ 틀린 설명이야.

운동부하검사는 매번 같은 종류의 검사 장비와 조건을 유지해야

→ 객관적인 비교와 해석이 가능해.

📌 예를 들어, 첫 번째는 자전거 검사, 두 번째는 트레드밀 검사로 바꾸면

같은 VO₂peak라도 해석이 달라질 수 있음 → 일관된 프로토콜 유지 필수

🔍 보기별 해설

① 자전거 에르고미터의 최고산소섭취량(VO₂peak)은 국소 근피로 때문에 트레드밀에 비해 낮다.

✅ 맞는 설명

- 자전거는 하지 근육만 쓰므로 국소 근피로 빨리 옴

- 트레드밀은 전신 사용 + 체중부하 포함 → VO₂peak 더 높음

② 자전거 에르고미터는 트레드밀에 비해 심전도와 혈압 측정이 용이하다.

✅ 맞는 설명

- 자전거는 몸이 고정되어 있어서

→ ECG 전극 안정적 유지 가능

→ 혈압 측정도 운동 중 더 정확

③ 균형감각에 문제가 있는 환자에게 팔에르고미터 운동부하검사가 고려될 수 있다.

✅ 맞는 설명

- 하지 사용이 어렵거나 균형 문제가 있는 경우

→ 팔에르고미터(Arm ergometer) 사용 가능

④ 환자의 반응을 시간 경과에 따라 평가하기 위해 매번 다른 종류의 운동부하검사를 실시한다.

❌ 틀린 설명

- 운동부하검사는 일관된 장비와 프로토콜 사용이 원칙!

- 평가 기준은 동일 조건이어야 의미 있음

🎯 핵심 요약

- VO₂peak: 트레드밀 > 자전거 > 팔에르고미터

- 측정 안정성: 자전거 > 트레드밀

- 균형 장애 → 팔에르고미터 고려

- 평가는 항상 동일 장비로 반복 실시해야 신뢰도 확보

✅ 정답: ① 최대환기량과 반비례한다. → ❌ 틀린 설명

🔍 보기별 풀이

① 최대환기량과 반비례한다.

❌ 틀린 설명

- **VO₂max(최대산소섭취량)**은

**최대환기량(VEmax)**과 정비례 관계임. - 운동 강도가 높아질수록 산소 필요량 ⬆️ → 폐 환기량도 ⬆️

- 즉, VO₂max가 높다는 건 폐 기능도 좋다는 뜻이야.

🚫 반비례(X) → ✅ 비례(O)

② 상대값의 단위는 ml/kg/min이다.

✅ 맞는 설명

- 상대적 VO₂max는 체중을 고려한 값이고

- 단위는 ml of O₂ / kg / min이 정확함

③ 최대심박출량과 동-정맥 산소차로 산출된다.

✅ 맞는 설명

- Fick equation에 따라VO₂max=심박출량×(동정맥 산소차)\text{VO₂max} = \text{심박출량} × (\text{동정맥 산소차})

④ 심혈관질환자의 예후(prognosis)를 알 수 있는 지표에 포함된다.

✅ 맞는 설명

- VO₂max는 심폐체력의 대표 지표로

- 특히 심부전 환자에서는 예후 예측에 직접 사용됨

- VO₂peak가 14 ml/kg/min 이하면 예후가 나쁨

🧠 정리 포인트

| 항목 | 관계성 |

| VO₂max vs 최대환기량 | ✅ 정비례 관계 |

| VO₂max 단위 (상대값) | ml/kg/min |

| VO₂max 계산 공식 | 심박출량 × 동정맥 산소차 |

| VO₂max의 의미 | 심폐기능, 건강, 예후 판단 기준 |

📌 핵심 개념 정리 한 줄 요약:

VO₂max는 폐환기량과 비례하며, 심혈관 기능과 직접적으로 관련된 건강 지표다.

🔍 문제 해설: V4 전극의 위치

V4는 어디에 부착되는가?

✅ “왼쪽 다섯 번째 갈비뼈 사이 공간(intercostal space), 빗장뼈 중앙선(midclavicular line)”

→ 이게 바로 V4의 정확한 표준 부착 위치야.

❌ 오답 보기 검토

① 복장뼈 오른쪽 세 번째 갈비뼈 사이 공간

→ 이건 V1의 부착 위치 (단, V1은 네 번째 공간임)

→ 잘못된 갈비 위치

② 복장뼈 왼쪽 세 번째 갈비뼈 사이 공간

→ 이건 V2의 위치도 아님.

→ 역시 네 번째 공간이어야 하므로 오답

④ 왼쪽 다섯 번째 갈비뼈 사이 + 앞겨드랑이선(anterior axillary line)

→ 이건 V5의 위치에 해당함

→ V4보다 더 바깥쪽

✅ 핵심 개념 요약 (텍스트 기반)

- V1: 복장뼈 오른쪽, 4번째 갈비뼈 사이

- V2: 복장뼈 왼쪽, 4번째 갈비뼈 사이

- V3: V2와 V4 사이

- V4: 왼쪽 5번째 갈비뼈 사이, 빗장뼈 중앙선

- V5: 왼쪽 5번째 갈비뼈 사이, 앞겨드랑이선

- V6: 왼쪽 5번째 갈비뼈 사이, 중간겨드랑이선(mid-axillary line)

📌 한 줄 정리

✔ V4 전극은 왼쪽 5번째 갈비뼈 사이 + midclavicular line(빗장뼈 중앙선) 위치에 부착한다.

→ 전형적인 심첨부(심장 apex) 활동을 보는 위치!

보기의 ㅁ을 제외한 나머지 모두 절대적 금기사항, 정답 2번

정답: ④ 트레드밀을 이용한 램프(ramp) 프로토콜은 단계별 속도 증가 없이 경사도만 3분마다 증가한다.

→ ❌ 틀린 설명이기 때문에 정답이야.

🔍 보기별 해설

① 브루스(Bruce) 프로토콜 – 활동적인 사람에게 사용

✅ 맞는 설명

- 대표적인 급격 단계형 프로토콜

- 3분마다 속도와 경사도 둘 다 증가

- 초반부터 빠르게 힘들어지는 테스트

- 초기부하 1.7mph, 경사도 10%씩 3분마다 속도는 0.7~0.8mph씩 증가, 경사도 2%씩 증가

② 수정 브루스(modified Bruce) – 초기 경사 0%, 1.7 MPH

✅ 맞는 설명

- 초기 체력 약한 사람을 위해 경사 없이 저속으로 시작

- 단계 1: 경사 0%, 속도 1.7 MPH

- 이후 브루스 정식 프로토콜로 진입함

③ 노튼(Naughton), 발케-웨어(Balke-Ware) – 만성질환자, 노인에게 적합

✅ 맞는 설명

- 느리고 점진적인 증가

- 속도는 일정하거나 느리고, 경사만 점진적 변화

- 심혈관질환자, 폐질환자에게 적합한 프로토콜

- 노튼 초기부하 : 1.0mph, 경사도 0%에서 2분마다 속도 2.0 증가, 6분 일 때 속도 2 고정 경사도 3.5%씩 증가

④ 램프(ramp) 프로토콜 – 경사도만 3분마다 증가

❌ 틀린 설명

- 램프 프로토콜은 단계형이 아니라 연속형(continuous incremental)

- 속도와 경사도 모두 아주 조금씩 계속 변화 (예: 30초 단위)

- 즉, 3분마다 경사도만 증가하는 방식은 브루스 스타일이지 램프는 아님

- 30초씩 점증부하. 숙도만 0.5mph 오르다가, 3분 30초부터는 3.0mph로 속도는 고정, 경사도만 1%씩 증가.

💡 램프는 계단식이 아니라 “미끄럼틀처럼 부드럽게 점진적 변화”가 핵심이야.

🧠 정리 포인트 (텍스트 기반)

- 브루스: 3분마다 속도+경사도 증가 (활동적인 사람)

- 수정 브루스: 초기 1.7 MPH, 경사 0% → 점진적 진입

- 노튼 / 발케-웨어: 경사 위주 변경, 만성질환자용

- 램프 프로토콜: 연속형, 속도와 경사도가 매 순간 조금씩 증가

📌 한 줄 요약:

램프 프로토콜은 단계가 아니라 연속 증가 방식이며, 속도와 경사도가 함께 아주 조금씩 증가한다.

이번 문제는 운동부하검사(GXT) 중 상대적/절대적 중단 기준에 대한 개념을 묻는 문제였고,

ST분절 하강 2mm 이상은 대표적인 상대적 중단기준이야.

🔍 보기 해설

① 지속되는 심실성 빈맥 – 상대적 중단기준

❌ 틀린 설명

→ **심실성 빈맥(VT)**은 절대적 중단기준임

→ 생명 위협 가능성 있음 → 즉각 중단 필요

② 관류부족에 의한 청색증 또는 창백 – 상대적 중단기준

❌ 틀린 설명

→ 피부 색 변화는 혈류 부족 또는 저산소증의 신호

→ 단순 자율신경 반응이 아닌 심각한 순환기계 장애의 신호이기 때문에 즉각 중단 필요.

③ ST분절 하강(≥ 2mm 수평 or 하향) – 상대적 중단기준

✅ 맞는 설명

→ ST 하강 1mm 이상이면 심근허혈 가능성

→ 2mm 이상 지속이면 심한 허혈 징후지만

→ 증상·상황 따라 중단 여부 판단해야 하므로 상대적 기준

④ 수축기혈압 10mmHg 이상 저하 (무증상) – 절대적 중단기준

❌ 틀린 설명

→ 증상이 없는 경우의 수축기혈압 저하는

→ 상대적 중단기준임 (절대적 아님)

🔺 단, 허혈성 증상 동반 + 혈압 저하일 경우 → 절대적 중단기준

🧠 한 줄 요약:

ST분절이 2mm 이상 하강하면 심근허혈의 강한 징후지만, 즉각 중단보단 상황 판단 후 중단하므로 상대적 중단기준이다.

정답: ④번 – 6분 걷기 및 셔틀 보행 검사는 만성폐쇄성폐질환 환자에게 사용할 수 없다. → ❌ 틀린 설명

🔍 보기 해설

① 환자의 상태에 따라 최대하운동검사를 사용할 수 있다.

✅ 맞는 설명

- COPD 환자에게 최대하 운동부하검사(submaximal test) 또는 필요시 최대 검사(maximal test) 도 가능

- 단, 환자 상태에 따라 전문가 판단 필요

② 수정된 Borg CR10 척도로 호흡곤란 측정

✅ 맞는 설명

- Borg CR10 척도: 호흡곤란(dyspnea) 평가에 사용됨

- 운동 전·중·후 사용하여 환자 주관적 호흡 반응 추적

③ SaO₂ ≤ 80% → 운동 검사 중단 사유

✅ 맞는 설명

- 운동 중 SpO₂가 80% 이하로 떨어지면 운동검사 중단 기준에 해당

- 심한 산소 탈포화(hypoxemia)로 인해 위험함

④ 6분 걷기 및 셔틀 보행 검사는 COPD 환자에게 사용할 수 없다

❌ 틀린 설명 → 정답

- 6분 걷기 검사(6MWT), 셔틀 워킹 테스트(SWT) 모두

✔ 만성폐쇄성폐질환(COPD) 환자의 운동 내성 평가에 매우 유용

✔ 간단하고 실용적이며 실내에서 가능

✔ 특히 고령자, 중증 환자에게 적합한 최대하 운동부하검사

✅ 핵심 정리 (텍스트 요약)

- COPD 환자 → 운동검사 시 최대·최대하 모두 가능

- Borg CR10: 호흡곤란 정도 추적

- SpO₂ ≤ 80%: 검사 중단 기준

- 6분 걷기·셔틀 보행 테스트: 대표적인 COPD 검사법

🧠 한 줄 요약:

6분 걷기와 셔틀 보행 검사는 COPD 환자에게 자주 쓰이는 실용적 검사로, '사용할 수 없다'는 설명은 틀렸다.

✅ 정답: ②번 – 민감도 예측치는 [진양성 / (진양성 + 가음성)] × 100이다.

🔍 보기 해설

① "민감도는 정상인이 양성판정을 받는 비율을 의미한다."

❌ 틀린 설명

- 민감도(sensitivity)는 질병이 있는 사람 중 양성으로 판정된 비율

- 정상인과는 무관

✔ 정답은 “질병이 있는 사람 중 검사를 통해 올바르게 양성으로 판단된 비율”

② 민감도 = TP / (TP + FN) × 100

✅ 맞는 설명

- TP (true positive): 진짜 병 있는 사람을 맞게 양성으로 판정

- FN (false negative): 병이 있는데 음성으로 오판된 경우

→ 이 두 개로 민감도를 구성함

③ 특이도는 허혈성심장질환자가 양성이라고 판단될 비율

❌ 틀린 설명

- 이건 민감도에 가까운 설명임

- **특이도(specificity)**란:

→ 질병이 없는 사람 중, 음성으로 올바르게 판정된 비율

④ 특이도 = TN / (TN + FP) × 100

✅ 맞는 공식

- TN (true negative): 병이 없고 검사 결과도 음성

- FP (false positive): 병이 없는데 검사 결과는 양성

→ 이 두 항목이 특이도 계산에 사용됨

✅ 핵심 개념 요약 (텍스트 기반)

- 민감도(Sensitivity):

병이 있는 사람 중 검사에서 양성으로 나올 확률

→ TP / (TP + FN) - 특이도(Specificity):

병이 없는 사람 중 검사에서 음성으로 나올 확률

→ TN / (TN + FP)

🧠 한 줄 요약:

민감도는 병이 있는 사람을 제대로 양성으로 찾는 능력, 특이도는 병이 없는 사람을 음성으로 걸러내는 능력이다.

정답 1번, ㄷ이 정답이 아닌 이유는,

🔸 AACVPR 고위험군 정의 중 해당 조건:

✔ 기능적 작업능력이 5 METs 미만이고, 운동 중 혈역학적 이상 반응 or 심근허혈 증상 발생 시 고위험군

즉, 기능저하(METs↓) + 임상적 증상 또는 반응이 동반되어야 고위험군으로 분류됨

책에 직설적으로 언급한건 아닌데, (똑같은 문장이 있는 것은 아니나,) 낮은 운동강도(5METs미만)나 회복기의 협싱증, 어지럼증, 가벼운 두통 또는 호흡곤란을 포함한 증상과 징후라고 되어 있긴 함.

증상이 동반된 5메츠, 그리고 별도로 측정된 기능적 능력을 알 수 없는 경우라면 '5METs 미만의 최대 기능적 수행능력' 사항은 제외 시킬 수 있다고 acsm 11판에 나와있다.

19년도에는 9 th을 기준으로 시험을 냈기 때문에 이제와서 왈가왈부 하는건 의미 없어서 패스!

이 문제는 심전도(ECG) 파형을 분석해서 부정맥의 종류를 판단하는 문제야. 주어진 심전도를 보면 다음과 같은 특징이 보여:

🧠 심전도 파형 분석 포인트

- 규칙적으로 빠른 QRS 파형이 연속적으로 발생하고 있어

- P파는 거의 보이지 않거나, QRS에 묻혀서 안 보임

- QRS 파형이 넓고 변형돼 있음

- 이건 심방보다는 심실에서 발생한 전기자극임을 시사

✅ 각 보기에 대한 검토

① 심방조기수축(atrial premature contraction, APC):

- 정상 P파 뒤에 정상보다 일찍 수축이 나옴

- 이건 "심방에서 시작된 단일 이탈성 박동"이라서 파형은 정상 QRS와 거의 비슷하고, 갑작스럽게 하나만 튀어나온다.

- 해당 심전도는 지속적으로 빠르게 나오기 때문에 아님

② 심실조동(ventricular flutter):

- 250~350 bpm의 매우 빠른 속도로 심실이 리듬감 있게 수축

- 파형은 일정한 사인파(sine wave)처럼 보이며 QRS나 T파 구별이 거의 불가능함

- 여기선 QRS가 명확히 구별되어 보임 → 해당 없음

③ 심방세동(atrial fibrillation, Afib):

- P파가 아예 없고, baseline이 물결치듯 흔들림

- QRS 간격이 매우 불규칙함

- 해당 심전도는 규칙적인 빠른 리듬이라 Afib 아님

④ 심실빈맥(ventricular tachycardia, VTach):

- QRS 폭이 넓고(>0.12초), 빠른 속도로 심실에서 유래한 리듬

- P파 없음 or 심실파에 묻혀 안 보임

- 지금 보여지는 파형과 완벽히 일치

✅ 정답: ④ 심실빈맥(ventricular tachycardia)

🔎 정리 요약

- QRS 폭 넓음: 심실 기원

- P파 없음: 상심방 리듬이 아님

- 규칙적이고 빠른 리듬: 심실빈맥 특징

- 응급상황일 수 있으므로 즉각 조치 필요

📢ai와 함께 작성하고, 주관적인 견해와 가미된 해설인 부분도 있습니다.

📢출제자의 의도를 파악해보는 것은 AI가 추론한 것이고, 교재의 문장 재해석은 공식이 아님을 알려드립니다.

📌운동생리학, 스포츠의학 최신판 교재를 활용, 구글 서칭을 이용한 검토와 풀이 입니다.

💌 오류사항, 누가봐도 잘못된 내용, 지적 받습니다. 댓글 남겨주세요.

💕 도움이 되셨다면 공감 버튼 클릭 부탁드립니다.

🍑by. 이하나의 둔근해가 떴습니다.

'🔴건강운동관리사🔴 > 💯19년도 기출문제풀이' 카테고리의 다른 글

| 2019 건강운동관리사 건강체력평가 11-20번 기출문제 풀이 및 개념정리 (0) | 2025.05.26 |

|---|---|

| 2019 건강운동관리사 건강체력평가 1-10번 기출문제 풀이 및 개념정리 (1) | 2025.05.23 |

| 2019 건강운동관리사 운동처방론 11-20번 기출문제 풀이 및 개념정리 (1) | 2025.05.23 |

| 2019 건강운동관리사 운동처방론 1-10번 기출문제 풀이 및 개념정리 (0) | 2025.05.22 |

| 2019 건강운동관리사 운동상해 11-20번 기출문제 풀이 및 개념정리 (2) | 2025.05.21 |

| 2019 건강운동관리사 운동상해 1-10번 기출문제 풀이 및 개념정리 (3) | 2025.05.21 |

| 2019 건강운동관리사 기능해부학 11-20번 기출문제 풀이 및 개념정리 (1) | 2025.05.18 |

| 2019 건강운동관리사 기능해부학 1-10번 기출문제 풀이 및 개념정리 (2) | 2025.05.18 |

댓글